★迈向市场 沧桑巨变 改革开放,沧桑巨变。从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放,这是根本转变。

萌芽于小岗村农民的鲜红指印,发端于十一届三中全会的崭新决策,凭着“摸着石头过河”的勇气,靠着“杀出一条血路”的干劲,30年来,我们对市场经济的认识一步步加深,改革沿着市场取向一步步推进。今天,市场主体多元发展、市场体系发育成长、宏观调控趋向成熟、社保体系不断完善,社会主义市场经济体制已初步建立。与此同时,对外开放的广度和深度也不断拓展。[全文] ★正视“成长的烦恼” 改革开放30年,我们从“计划”走向“市场”,从“贫困”走向“小康”,从“短缺”走向“充裕”。改革开放创造的“中国奇迹”举世瞩目,但辉煌中也浮现出一些不尽如人意的具体问题。

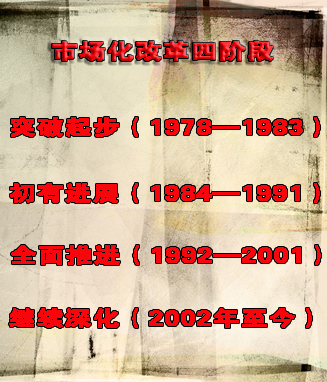

这些问题,有的是思想观念问题,如国有资产流失、收入差距拉大、外资并购国内企业;有的关系百姓民生,如看病难、上学贵、房价高;还有的反映社会风气,如市场秩序混乱、权力腐败严重。如何看待这些问题,关系到继续推进改革开放的信心和决心。[全文] ★市场化改革四阶段 突破起步(1978—1983年)——计划经济为主,市场调节为辅 改革从农村突破:推行家庭联产承包责任制 企业改革的尝试:向国营工业企业“放权让利” 城乡商品市场恢复:发展农村集贸市场和城镇个体经济 尝试市场新体制:经济特区的设立与初步发展 初有进展(1984—1991年)——有计划的商品经济 农村改革深化:乡镇企业的异军突起 企业改革推进:承包制的普遍实行 流通领域改革:从“双轨制”到“价格闯关” 对外开放扩大:14个沿海城市开放、海南建省 全面推进(1992—2001年)——建立社会主义市场经济体制 国企改革深化:推行股份制与“抓大放小” 民营经济发展:从“补充地位”到“重要组成部分” 全面对外开放:涉外经济体制改革深化 劳动力市场形成与发展:农村劳动力转移和城镇劳动力就业 政府管理职能重要转变:初建宏观调控体系 继续深化(2002年至今)——完善社会主义市场经济体制 对外开放新阶段:加入世贸组织 完善所有制结构:国有资产管理体制改革、出台“非公36条” 生产要素进一步市场化:劳动力、资本、土地 政府与市场准确定位:推进政府行政管理体制改革 共享市场化改革成果:收入分配制度改革、完善社会保障体系 |